在电子技术的浩瀚星空中,插件电路与芯片电路犹如两颗熠熠生辉的星辰,虽同属电路设计领域,却在设计理念、技术实现、应用场景等诸多方面呈现出截然不同的风貌,它们以各自独特的方式推动着电子设备的发展,为现代科技的繁荣贡献着不可或缺的力量。

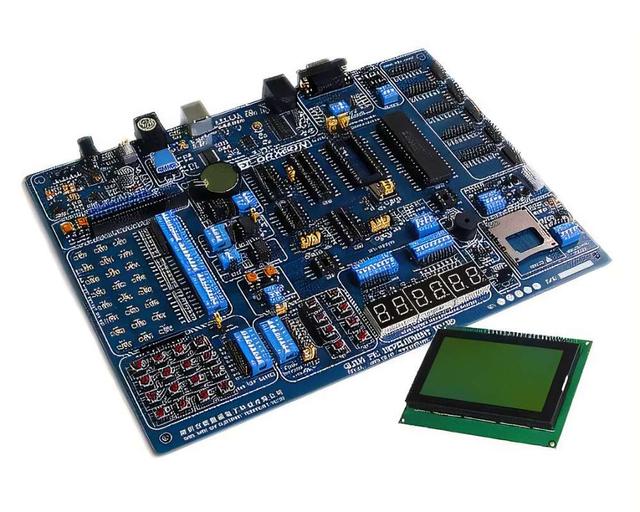

插件电路,顾名思义,是一种将各类电子元件通过插接的方式组装在电路板上的电路形式。它以分立元件为主,如电阻、电容、电感、晶体管等,这些元件各自独立,通过手工焊接或机器焊接的方式固定在印刷电路板(PCB)上,形成完整的电路系统。这种电路形式历史悠久,是电子技术早期的主要实现方式,它直观地展现了电路的物理结构,便于设计者根据功能需求逐一选择合适的元件进行组合。

芯片电路,又称集成电路(Integrated Circuit,IC),则是半导体技术高度发展的产物。它将成千上万甚至数以亿计的电子元件集成在一块微小的半导体芯片上,这些元件通过复杂的微纳加工工艺紧密相连,形成一个高度紧凑、功能强大的电路单元。芯片电路的出现,标志着电子技术从分立元件时代迈向了集成化时代,极大地提高了电路的性能、可靠性和集成度,同时也大幅缩小了电子设备的体积和功耗。

在插件电路的制作过程中,设计者首先需要根据电路原理图,选择合适的分立元件,并将其按照预定的布局手工焊接或通过自动化焊接设备安装到PCB上。这个过程相对直观,设计者可以清晰地看到每个元件的位置和连接关系,便于调试和故障排查。然而,由于元件之间的连接线较长,信号传输过程中容易受到电磁干扰,且电路的整体体积较大,难以满足现代电子设备对小型化、高性能的要求。

芯片电路的制造则是一个高度复杂且精密的微纳加工过程。它以半导体材料为基础,通过光刻、蚀刻、掺杂等一系列工艺,在微小的芯片表面上构建出复杂的晶体管、电阻、电容等元件,并将它们通过微小的金属线相互连接。这些工艺需要在超净环境下进行,对设备精度和工艺控制要求极高。芯片电路的集成度极高,元件之间的连接距离极短,信号传输速度快,抗干扰能力强,能够实现复杂的逻辑功能和高性能的模拟信号处理。然而,芯片电路的设计和制造成本高昂,一旦芯片制造完成,其功能和性能就难以更改,灵活性相对较低。

插件电路由于其结构简单、易于维修和改装的特点,在一些对成本敏感且对性能要求不极端的领域仍占据着一席之地。例如,在一些传统的家用电器维修、小型电子玩具制作以及部分工业控制设备的简易电路设计中,插件电路能够以较低的成本实现基本的功能需求。此外,在一些需要快速原型制作和小批量生产的场合,插件电路的灵活性也使其成为理想的选择,设计者可以根据需求快速调整电路结构,而不必像芯片电路那样需要重新设计和制造芯片。

芯片电路则广泛应用于现代电子设备的核心部位,从智能手机、平板电脑、计算机等消费电子产品到通信基站、航空航天设备、医疗成像仪器等高端技术领域,芯片电路都发挥着至关重要的作用。以智能手机为例,其内部的处理器芯片、存储芯片、通信芯片等高度集成的芯片电路,为手机提供了强大的计算能力、高速的数据存储和传输功能以及稳定的通信性能。在这些高端应用中,芯片电路的高性能、低功耗和高可靠性是实现设备复杂功能和良好用户体验的关键因素。

随着电子技术的不断发展,插件电路和芯片电路并非孤立存在,而是呈现出相互融合与协同发展的趋势。一方面,芯片电路的不断进步为插件电路提供了更加强大的功能模块,例如高性能的微控制器芯片、传感器芯片等,这些芯片可以作为核心部件嵌入到插件电路中,提升整个电路系统的性能和智能化水平。另一方面,插件电路在一些特殊领域仍然具有不可替代的作用,例如在一些需要高电压、大电流处理的电力电子设备中,分立元件的插件电路能够更好地满足散热和可靠性要求。

同时,新兴技术的发展也为两种电路形式带来了新的机遇和挑战。例如,柔性电子技术的兴起,使得电路不再局限于传统的刚性PCB板,而是可以在柔性基底上实现各种功能。在这种情况下,插件电路和芯片电路都需要适应新的材料和工艺要求,探索在柔性环境下的集成和应用方式。此外,人工智能、物联网等技术的快速发展,对电路的智能化、低功耗和高集成度提出了更高的要求,这将促使芯片电路不断向更高性能、更低功耗的方向发展,同时也为插件电路在智能传感器网络等领域的应用提供了新的思路和方向。

插件电路与芯片电路虽在技术路径、应用场景等方面存在诸多差异,但它们都是电子技术发展的重要组成部分。在未来的发展中,它们将继续在各自擅长的领域发挥优势,同时通过相互融合与创新,共同推动电子技术向更高水平迈进,为人类社会的科技进步和生活改善贡献更多的力量。